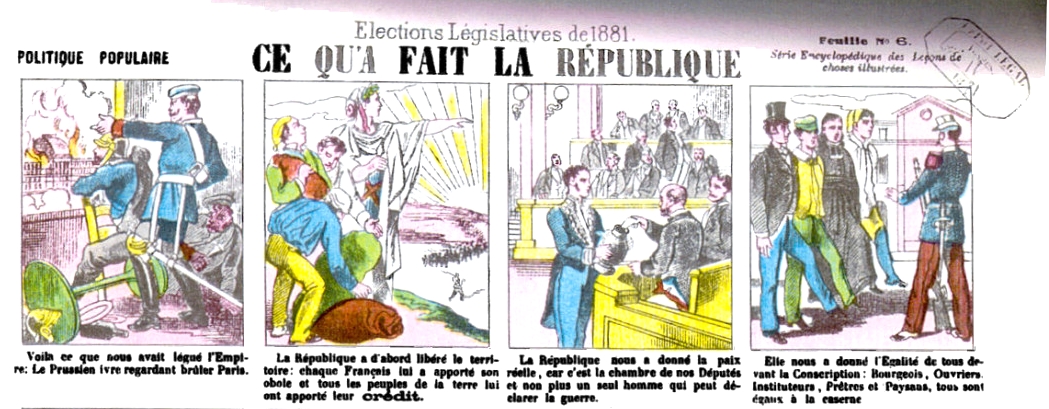

La République ? Un vieux mot assorti d’une vieille conception de la France. Certains diront que celle-ci est désormais has been. C’est un vieux mot pour une France glorieuse, en grande majesté, sans être pour autant royale (exit l’Ancien Régime). Mais certains diront qu’elle était nationaliste. C’est aussi un vieux mot pour une France structurée par des traditions. Certains diront toutefois qu’elle était une France traditionaliste, oppressive et répressive. Ce mot, ou plutôt son « invocation », a refait surface dans la sphère médiatique et politique : il est devenu un leitmotiv pour ceux qui la voient comme un refuge, comme un rempart contre l’orientation funeste que prendrait la société française : déclin des traditions, individualisme, dégoût pour le passé français, haine de soi (« l’identité française »), individualisme, universalisme, multiculturalisme, américanisation de la société… Cette tendance transcende les partis : Chevènement fait référence à la République depuis toujours, et a démissionné deux fois de son poste de Ministre au nom de la souveraineté française (une fois en 1983 en opposition au Système Monétaire Européen, et une fois en 1991 contre l’implication française dans la guerre du Golfe). Est même écrite en 1998 une tribune manifeste « Républicains, n’ayons plus peur » dans le Monde, signée par Régis Debray, Max Gallo, Mona Ozouf ou encore Jacques Julliard. En 2003, c’est au nom de la laïcité républicaine et du caractère sacré de son école que la Commission Stasi interdit catégoriquement le port du voile dans l’enceinte scolaire. Plus récemment, en 2015, l’UMP se reconvertit en «Les Républicains » pour affirmer sa filiation avec les racines républicaines de la France. On peut douter de leur bonne foi, mais le fait est que c’est encore une fois la République qui est invoquée.

La république est une certaine idée de la France. Cette idée lui est spécifique et son modèle diffère de celui des autres pays. Il faut comprendre sa spécificité et sa façon quasiment « anthropologique » de concevoir la communauté nationale.

La République, une nostalgie

La nostalgie est un regard de regret tourné vers le passé. Par exemple, face à l’éclatement de la société, à la méfiance portée vers l’autorité et à l’individualisme, le nostalgique de la République regrette les liens qui unissaient les hommes entre eux. Les personnes étaient autrefois liées autrement que par des rapports de domination indélébiles et fondés en naissance comme sous l’Ancien Régime : le père, l’instituteur (hussard de la République), le maire, le copain d’atelier, la section syndicale. La République devient alors une nébuleuse de vagues souvenirs et d’images d’Épinal.

De la République à l’identité et à l’intégration

L’identité est une plaie. Le goût pour le Même amène au rejet de l’Autre, telle est la leçon plus ou moins inconsciente du XXème siècle. L’identité se construit dès le plus jeune âge. C’est à l’école que la IIIème République a concentré ses efforts pour unifier les Français autour d’une culture commune, stricte et hiérarchisée par un maître autoritaire. Telle était la recette de l’intégration, avec bien sûr la conscription. Cet héritage est sévèrement remis en cause par la pédagogie moderne. Le pédagogue Philippe Meirieu [1] s’attaque ainsi à l’école traditionnelle, notamment à cause de son inadaptation face à la société actuelle. Mais il s’agit surtout de désacraliser l’institution pour la rendre plus « démocratique » (c’est pour cela qu’on parle désormais de « cité scolaire »). « L’Allemagne, un des pays les plus cultivés au monde, a été capable de commettre l’irréparable génocide des Juifs. […] L’instruction n’est pas l’outil miraculeux de l’émancipation des hommes ». La culture autoritairement transmise par le professeur passe au tribunal. Méfions-nous en : elle nourrit la haine de l’Autre. Elle érige l’arbitraire en norme, et amène à la confrontation avec les autres nations. Il s’agit donc de désamorcer la foi dans la culture pour limiter les affrontements. Sont alors introduites par ces pédagogues des formules creuses comme « goût pour le débat », « s’écouter », « se comprendre »… On cherche à neutraliser les convictions (et donc les luttes partisanes) des élèves en forçant « l’écoute » et la compréhension de l’autre [2]. Sauf qu’il est difficile d’envisager des jeunes qui, pour s’affirmer, ne s’affrontent pas (qu’est-ce que la crise d’adolescence sinon une affirmation de soi qui passe par la remise en cause systématique et l’affrontement ?). Mais, pire, cette culture érigée en norme tue dans l’œuf des subjectivités en puissance. Elle ne favorise nullement le déploiement de la créativité de l’enfant. Mais il y a pour Meirieu aussi autre chose : « L’éducation, c’est le contraire du totalitarisme ». Le maître réduirait ses élèves en esclavage. Il les asservit, les rend dociles et les endoctrine. Mais pourtant, tous les maîtres n’ont pas pour but ultime d’asservir : c’est oublier la distinction entre le dominus et le magister. Le dominus hiérarchise les hommes, alors que le magister (« maître de savoir ») œuvre à leur homogénéisation. Le magister nie l’altérité chez les élèves, tandis que le dominus nie leur humanité [3].

À l’inverse des projets de Ph. Meirieu, l’invocation républicaine est conservatrice (voire même réactionnaire : elle désire revenir à des fondamentaux du passé). Il s’agit aussi de concevoir son identité comme possiblement plurielle (on n’en a bien sûr pas tous l’occasion), mais hiérarchisée (c’est le gros mot qui gêne) non pas en termes de valeurs mais en termes de manifestation : c’est le commun qui prime sur le différent, et c’est le droit d’être différent de soi-même (notamment à l’école) qui prime sur le droit d’être différent des autres. Il ne s’agit pas pour autant d’un reniement forcé. Ce n’est pas parce qu’on se déchausse dans une mosquée ou qu’on se découvre dans une Église qu’on se convertit à l’islam ou au christianisme [4].

Du refus de l’intégration au relativisme, apogée démocratique

République et Démocratie ? En France, ces deux termes sont souvent vus comme les deux faces de la même pièce. L’un (la République) est le régime , l’autre (la Démocratie) est l’idéal. L’un est le moyen, l’autre est la fin. « La République du peuple, par le peuple, pour le peuple » en somme. Mais c’est justement dans le mot « peuple » que réside le problème. Étymologiquement, la démocratie est le pouvoir du « peuple », mais la démocratie comme on l’entend actuellement est aujourd’hui sa propre remise en cause. La démocratie est aujourd’hui le pouvoir de l’individu sur le peuple (« Je » suis Charlie, et non pas « Nous » sommes Charlie). Elle est la recherche de la libération contre la tentation de l’aliénation dans une masse informe et anonyme. Elle recherche l’Autre contre la recherche du Même. La démocratie est la conquête de la fierté, de la libération de soi par l’exigence de nouveaux droits. Mais la démocratie aveugle, ou du moins cherche à détruire les distinctions et hiérarchies léguées : celles-ci sont arbitraires, « culturelles ». Les nostalgiques diront que c’est justement parce qu’elles sont culturelles qu’il faut les conserver (elles nous différencient des autres). Les démocrates diront (et l’ont déjà dit du reste) que c’est justement parce qu’elles sont culturelles qu’il faut s’en débarrasser (elles discriminent). On voit que dans les deux cas, la raison est strictement identique, seul le vocabulaire change. Depuis Bourdieu, tout est affaire de « violence symbolique ». Tout est affaire d’arbitraire : on recourt à cet arrière-monde pour justement tout justifier, tout excuser, ou tout accuser. Étrange synthèse entre totalitarisme et humanisme : il s’agit d’être totalitaire avec les nantis et humaniste avec les laissés-pour-compte. Qu’est-ce que le totalitarisme et l’humanisme ? « C’est la société en toi qui est coupable, donc tu es innocent ; ainsi pourrait-on résumer le crédo de l’humanisme moderne ; c’est la société en toi qui est coupable, donc tu dois disparaître ; tel est le principe fondamental de la pensée totalitaire » [5].

À rebours de ce déchirement de voile délibéré où tout finit par se valoir, où toutes choses est égales, les nostalgiques de la République invoquent le « même ». Non pas qu’ils soient partisans de l’aliénation : ils sont partisans du traitement indifférencié. L’égalité a pour eux un sens, mais moins l’équité, car celle-ci entend déjà vouloir compenser des injustices faisant entrer en jeu des considérations surplombantes sur la société (on pourrait même dire « idéologiques »). Les nostalgiques du même ont un esprit vertical. Il y a la culture. Celle-ci est au sommet de la hiérarchie. Les tenants de la démocratie totale ont un esprit horizontal. Il y a des cultures. Elles se valent et c’est heureux.

Le geste de protestation contre les atteintes aux droits de l’homme

« Ainsi, grâce à Soljenitsyne, l’expression « droits de l’homme » a-t-elle retrouvé sa place dans le vocabulaire de notre temps ; je ne connais pas un homme politique qui n’invoque pas dix fois par jour « la lutte pour les droits de l’homme » ou « les droits de l’homme qu’on a bafoué ». Mais comme en Occident on ne vit pas sous la menace des camps de concentration, comme on peut dire ou écrire n’importe quoi, à mesure que la lutte pour les droits de l’homme gagnait en popularité elle perdait tout contenu concret pour devenir finalement l’attitude commune de tous à l’égard de tout, une sorte d’énergie transformant tous les désirs en droits. Le monde est devenu un droit de l’homme et tout s’est mué en droit : le désir d’amour en droit à l’amour, le désir de repos en droit au repos, le désir d’amitié en droit à l’amitié, le désir de rouler trop vite en droit à rouler trop vite, le désir de bonheur en droit au bonheur, le désir de publier un livre en droit à publier un livre, le désir de crier la nuit dans les rues en droit de crier la nuit dans les rues. » [6]

La démocratie parle le langage du droit, qui est humain, doux, généreux, convivial. La démocratie se dit sacrée. Mais il y a là un paradoxe, car « le sacré est en effet ce qui interdit le sacrilège et ce qui légitime le sacrifice » [7]. Où est le sacrilège, quand tout est permis et que les « droits à » s’étendent, et où est le sacrifice quand il y a de moins en moins de devoirs ? La République avait au moins le souci de la cohérence.

Sources et renvois

[2] Jean-Pierre Le Goff, La Barbarie douce

[3] Alain Finkielkraut, Une Voix vient de l’autre rive

[4] Jean Zay : « Je vous prie d’inviter les chefs d’établissement secondaire à veiller à ce que soient respectées les instructions interdisant tout port d’insignes. […] Vous voudrez bien considérer comme insigne politique tout objet dont le port constitue une manifestation susceptible de provoquer une manifestation en sens contraire. L’ordre et la paix doivent être maintenus à l’intérieur des établissements scolaires […]. » (1936, dans la circulaire intitulée « Port d’insignes »).

[5] Alain Finkielkraut, La Sagesse de l’amour

[6] Milan Kundera, L’Immortalité, Troisième partie, « le geste de protestation contre les atteintes en droits de l’homme »

[7] Régis Debray, Le Moment fraternité