Ils sont les grands oubliés d’une crise humanitaire sans précédent. Pris en tenaille entre différents fronts dans le chaos qui s’est installé au nord de la Syrie depuis le début de la guerre civile en 2011. L’avenir des Kurdes n’a jamais été aussi incertain. Hier véritables héros de la lutte contre Daech, les Kurdes ont pourtant été lâchement abandonnés par l’Occident aux mains de la Turquie, qui a lancé à leur encontre l’opération « Source de Paix » en octobre 2019. Les Kurdes sont alors contraints de demander la protection de Bachar el-Assad qui bombarde, avec appui russe, Idlib et ses civils, plus à l’ouest, dans l’espoir d’éradiquer en même temps les derniers djihadistes et les rebelles. L’occasion pour nous de faire un tour d’horizon de la question kurde en Syrie.

La question des Kurdes de Syrie ne trouve pas entièrement ses origines en Syrie : elle s’inspire de l’histoire du Kurdistan irakien. Dès 2006 et la mort de Saddam Hussein, les Kurdes, qui sont entre 30 et 40 millions, répartis entre Turquie, Syrie, Irak et Iran, voient reconnaître l’autonomie des régions du nord de l’Irak. Puis en 2012, c’est du côté syrien que les Kurdes, qui sont un peu plus de 2 millions dans le pays (ce qui représente 15% de la population), constituent leur propre gouvernement et leur propre armée dans ce qu’ils appellent le Rojava, « l’ouest » en kurde : les milices kurdes profitent alors du départ des troupes de Bachar el-Assad vers Alep, où une révolte d’une ampleur inédite sévit, pour prendre le contrôle de la région. En 2014, le Parti de l’Union Démocratique (PYD), principal parti kurde syrien, proclame la Constitution du Rojava. Ce Kurdistan syrien se concentre autour de trois territoires enclavés : les villes d’Afrine, Kobané et Qamichli. Les Kurdes sont alors chargés de faire régner l’ordre dans trois cantons du nord du pays puis, dès 2014, de combattre les positions de l’État Islamique. Ce qu’ils parviennent à faire avec succès dès 2015 au cours de la rude bataille de Kobané. De septembre 2014 à juin 2015, les Forces Démocratiques Syriennes, principalement composés de Kurdes combattent avec rage l’EI, qui vient de prendre la ville. Et au départ sans aucun appui terrestre de la coalition internationale, les Kurdes réalisent ce que l’on considère comme l’un des premiers revers contre Daech en Syrie. Une première victoire contre l’EI qui leur confère une autorité nouvelle au nord de la Syrie : les Kurdes sont les geôliers des djihadistes, ils ont libéré des villes de la terreur de Daech et ont aidé la coalition internationale. Tout cela avec l’espoir d’obtenir plus de reconnaissance et de gagner en autonomie politique au Moyen-Orient. Evidemment, ce gain d’autonomie des peuples kurdes rappelle l’utopie ancienne – principalement fantasmée dans les médias occidentaux – de la création d’un Etat kurde à cheval sur l’Iran, l’Irak, la Syrie et la Turquie. D’ailleurs, Walid al-Mouallem, le ministre des Affaires étrangères syrien, a admis en 2017 qu’un dialogue était envisageable avec les Kurdes afin de leur procurer une « forme d’autonomie » [1] dans le cadre de la République arabe syrienne. Une première dans l’histoire syrienne.

Mais ce qui se passe en Syrie ne reste pas en Syrie. Car le retrait des troupes américaines décidé par Donald Trump le 6 octobre 2019 a largement changé la donne pour les Kurdes syriens : désormais ils doivent faire face à l’ennemi turc. En effet, la Turquie est profondément hostile à toute stabilisation des territoires kurdes à l’est de ses frontières : traumatisée par la rébellion menée sur son territoire même par le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), notamment à la fin des années 1980, qui pourrait mener sur son sol à un renforcement du PKK et à la déclaration de l’indépendance de territoires d’Anatolie. C’est ainsi qu’Erdoğan décide l’opération « Source de Paix ». Pour justifier ces décisions, Erdoğan s’appuie sur deux arguments : mettre fin à la crise migratoire et empêcher la montée en puissance des terroristes du PKK en Turquie. Rappelons que le PKK est considéré comme une organisation terroriste non seulement par la Turquie, mais aussi par l’Union Européenne et les États-Unis et que le gouvernement turc lui attribue plusieurs attentats.

La cause est claire mais pourquoi n’intervenir que maintenant ? En réalité, Erdoğan a vu dans le retrait américain l’occasion non seulement de repousser les Kurdes, en créant une zone tampon à la frontière syrienne, mais également de satisfaire un objectif intérieur : créer un élan nationaliste et être la figure du rassemblement de la nation turque. Il joue ainsi l’une de ses dernières cartes politiques, après le violent échec de l’AKP aux municipales à Istanbul en 2019 et face aux critiques après l’emprisonnement de journalistes, d’enseignants et de militaires haut-placés. Puis la menace politique kurde prenait depuis quelques années en Turquie : aux élections législatives de 2015, l’AKP avait perdu sa majorité absolue en raison de la poussée du parti issu du mouvement politique kurde, le Parti démocratique des Peuples (HDP), fondé en 2012 et qui a réalisé en 2015 des scores très importants dans les provinces kurdophones de Turquie. Parti réussi pour Erdoğan, les visées nationalistes ont rencontré un succès certain en octobre 2019 : le parti d’extrême-droite CHP a dit soutenir l’opération lancée par Erdoğan et les footballeurs turcs présents lors du match France-Turquie à Paris le 14 octobre ont fait un salut militaire après avoir inscrit un but.

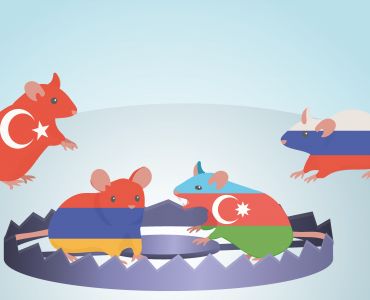

La question kurde suscite enfin l’intérêt d’une dernière puissance puisque l’on commence aussi à percevoir en octobre la stratégie mûrement réfléchie de Poutine : allié d’Erdoğan à qui il fournit des missiles S-400 et allié de Bachar el-Assad, il parviendrait à contenter ces deux derniers, qui récupèreraient leur souveraineté sur des territoires contrôlés par les Kurdes. Un des objectifs principaux des accords d’Astana de 2017 entre la Turquie, la Russie et l’Iran serait réalisé : le gouvernement de Bachar el-Assad retrouverait le contrôle des frontières syriennes. Mais avant cela, les Russes essaieraient de prendre le maximum de territoires délaissés par les Américains afin de pouvoir ensuite négocier un compromis entre Damas et Ankara. D’ailleurs, signe que la stratégie russe est habile, Erdoğan a renoncé le 16 octobre à prendre Manbij alors que cela constituait un vieil objectif turc. Poutine place ses pions au Moyen-Orient, comme il les place dans la crise du nucléaire iranien qui fait trembler le monde dès janvier 2020 et dans la crise libyenne.

Le 6 octobre, la question kurde ne semblait plus en être une, l’avenir des Kurdes et de la situation dans la région de Rojava semblait tout tracé. En réaction au repli américain, le président turc Recep Tayyip Erdoğan déclenche l’opération « Source de Paix », après les opérations Bouclier de l’Euphrate (2016-2017) et Rameau d’olivier (en 2018). Sous les assauts d’Ankara, les soldats kurdes perdent Kobané le 15 octobre 2019. Le parti kurde syrien PYD est alors contraint de demander dans l’urgence l’aide de son ancien rival Bachar el-Assad. Tandis que l’armée turque bombarde Rojava, la région du nord de la Syrie où les Kurdes ont combattu et défait l’EI dès 2015 à Kobané puis imposé leur domination politique, les troupes syriennes attaquent des positions rebelles afin de reprendre le contrôle d’Idlib. Puis l’on s’attendait à une victoire rapide d’un tandem des régimes turcs et syriens : en quelques mois, les Kurdes seraient contrôlés par Damas, tout comme les frontières syriennes. La Turquie, plus unie au niveau national, serait débarrassée de l’éventuel Kurdistan syrien et Erdoğan ressortirait renforcée d’une troisième et ultime offensive au nord de la Syrie.

Mais les choses se sont compliquées ces derniers mois. Sous les assauts d’Ankara, le parti kurde syrien PYD est contraint de demander dans l’urgence l’aide de son ancien rival Bachar el-Assad. Tandis que l’armée turque bombarde Rojava, la région du nord-est de la Syrie où les Kurdes ont combattu et défait l’EI dès 2015 à Kobané puis imposé leur domination politique, les troupes syriennes attaquent des positions rebelles afin de reprendre le contrôle d’Idlib au nord-ouest du pays. Or, cette partie du nord de la Syrie aurait dû devenir une « zone démilitarisée », selon les termes de l’accord russo-turc de Sotchi signé en 2018 : les forces turques présentes près d’Idlib aurait dû débarrasser la zone des jihadistes s’y trouvant. Mais Ankara n’a jamais tenu cette promesse et Damas a décidé en avril 2019 d’agir seul. En janvier 2020, le régime syrien reçoit le soutien de Poutine dans ses opérations. Lundi 3 février, un incident inédit entre des militaires turcs et syriens provoque la mort de plusieurs soldats, de chaque côté. Le 7 février, la Turquie envoie en renfort 150 véhicules, chars et blindés, dans la région d’Idleb. Le 12 février, Erdoğan se dit prêt à frapper les forces militaires syriennes « n’importe où »[2] . Enfin, le 19 février, Erdoğan lance un ultimatum à Damas, qui vient de reprendre une autoroute stratégique, à proximité de postes d’observation turcs dans la région d’Idlib : « Nous pourrons surgir une nuit sans crier gare (…), une opération à Idlib est imminente ». Au grand dam de Moscou, qui dénonce « la pire des options », après avoir espéré depuis plusieurs mois parvenir à contrôler les avancées militaires turques et syriennes dans le nord du pays.

Et l’Occident ne bouge pas le petit doigt. D’abord face aux Kurdes et aux 160.000 déplacés en moins de deux semaines en octobre. Les Kurdes implorent les États Unis et la France de leur venir en aide. La nécessaire gestion des jihadistes (dont des jihadistes européens) prisonniers dans le Rojava devrait aussi interpeller les puissances occidentales. Mais l’Occident ne réagit pas. Ou plutôt, il n’agit pas. Trump improvise un appel à Erdoğan et l’autorise à envahir le nord-est de la Syrie, Macron et Merkel tiennent un discours très peu menaçant, l’UE n’existe plus (a-t-elle jamais existé sur cette délicate question kurde ?). Malgré les beaux discours de son ministre Jean-Yves Le Drian, le président français n’engage que des sanctions sur les exportations françaises d’armes vers la Turquie alors qu’elles ne représentent qu’une part négligeable de l’approvisionnement de l’armée. Certes, si l’Occident n’ose répondre fermement à Erdoğan, c’est qu’il a ses raisons : la Turquie menace d’ouvrir les vannes de l’immigration, la communauté turque représente la première communauté étrangère dans l’Union européenne et l’Europe a besoin du gaz qui transite par la Turquie. Mais ce peut être l’occasion pour les Occidentaux de faire porter leur voix dans ce conflit. Car les mouvances jihadistes survivent à Idlib alors que la Syrie, la Russie et la Turquie ont des troupes dans la région depuis des mois, ce qui laisse douter de l’efficacité de leur engagement. Et car la Russie pensait contrôler la situation, tentant de concilier les intérêts de son allié syrien et d’Ankara mais le contrôle de la situation lui échappe.

Avec la crise humanitaire qui s’installe au nord-ouest de la Syrie, l’Occident peut trouver sa porte d’entrée dans les discussions. Le 18 février 2020, António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, fait état d’une catastrophe humanitaire au nord-ouest de la Syrie : « l’offensive en cours a déplacé près de 900 000 civils depuis le 1er décembre 2019, souvent à plusieurs reprises. Des centaines de personnes ont été tuées au cours de la même période. Les jeunes enfants meurent du froid. Les combats se rapprochent maintenant des zones densément peuplées. Les gens se déplacent dans des températures glaciales à la recherche d’une sécurité qui est devenue de plus en plus difficile à trouver  [3] ». Cette situation est inédite : jamais l’exode civil n’a connu une telle ampleur en si peu de temps en Syrie depuis le début de la guerre civile en 2011.

Cette crise peut se révéler être la dernière chance de l’Occident pour mettre fin à son embarrassant silence sur cette question kurde et par la même occasion pour jouer un rôle de choix dans le règlement des questions sécuritaires globales au Moyen-Orient aujourd’hui. Et les incertitudes qui persistent dans la région sont nombreuses, entre la sévère crise iranienne qui a inquiété le monde entier en janvier 2020, l’absence de tout débat autour du plan proposé par Trump sur le conflit israélo-palestinien, l’exportation du conflit yéménite chez le voisin saoudien à travers l’attaque de plusieurs sites pétroliers, la question de l’intervention turque en Libye en janvier 2020 également. Si Emmanuel Macron avait commencé à bouger, assurant une quinzaine d’ONG reçues à l’Élysée le 8 janvier de sa volonté d’assurer un couloir humanitaire à Idlib, le risque nouveau d’explosion de la situation en trois conflits (entre Syrie et Turquie, entre Turquie et Kurdes et entre Damas et les rebelles) va nécessiter davantage qu’une simple aide humanitaire. Il nous faut espérer que les discussions prévues le 5 mars dans un sommet annoncé par Erdoğan avec la France, l’Allemagne et la Russie donnera lieu à un cessez-le-feu immédiat et à une gestion concertée des tensions au nord de la Syrie. En attendant, depuis le mois d’octobre, l’Histoire n’a su donner raison qu’à un vieux dicton, qu’il serait temps d’abandonner en Syrie : « les seules amies des Kurdes sont les montagnes ».

Sources et renvois

[2] La Turquie menace l’armée d’Assad et la Russie : https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/13/en-difficulte-en-syrie-le-president-turc-erdogan-hausse-le-ton-contre-moscou-alliee-de-damas_6029399_3210.htmlozejfaj

[3] Déclaration du Secrétaire Général de l’ONU : https://www.un.org/press/fr/2020/sgsm19980.doc.htm