Le film de Warner Bros dépeint le basculement dans la folie d’Arthur Fleck, joué par Joaquin Phoenix. Relégué à des travaux dégradants, humiliants, alors qu’il rêve d’une carrière d’humoriste, Arthur vit sous la férule d’un rire irrépressible. L’accumulation de circonstances aggravantes (un environnement politique, social et médiatique sclérosé, la fermeture du service psychologique où il se rendait, la découverte du mensonge de sa mère, la victime répétée d’avanies) exacerbe ses souffrances au point qu’il commette des actes dont la violence ne cesse de croître jusqu’aux meurtres. D’aucuns vilipendent l’animosité, l’agressivité qui innervent ce film, lequel inciterait à une escalade du crime et de l’infamie. Pourtant, il se pourrait que le danger lié à ce film soit ailleurs.

Histoire de la folie à l’Époque Contemporaine

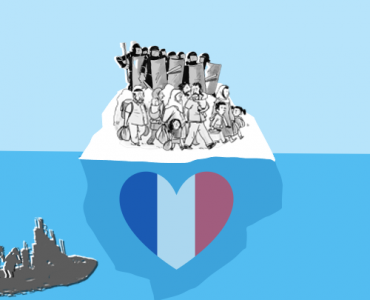

De prime abord, il est loisible de constater qu’une interprétation engage souvent plus son sujet que son objet : craindre la violence que pourrait déclencher le Joker, c’est sans doute reconnaître que nous pourrions en être acteur. C’est admettre qu’au fond de chacun de nous demeure un vertige qui peut nous dépasser mais c’est peut-être surtout nier la violence que l’on inflige, de manière plus ou moins consciente, aux autres en tant qu’individus socialisés. « Quoi que nous fassions, la démesure gardera toujours sa place au cœur de l’homme, à l’endroit de la solitude. »[1] Ce vertige, cette démesure est en chacun et c’est l’entourage d’une personne qui participe paradoxalement par son absence à son déclenchement. Partant, il est normal que ce film dérange, que la violence qui y est mise en exergue déroute. Cependant, si la véritable cause de cette perturbation est en chacun de nous, alors elle est aussi, en particulier, en Arthur Fleck. Nous sommes tous responsables de ses crimes parce que nous sommes tous justiciables des ignominies de notre société.

Le vrai risque réside dans le fait que nous cherchions une fois encore à ignorer, à récuser cette violence dont nous sommes responsables. Ce refus, au-delà d’être un leurre, nous aveugle et accroît la distance que nous imposons à ces « suicidés de la société »[2], pour reprendre l’expression d’Artaud.

Notre société se définit tant par ce qu’elle accepte que par ce qu’elle rejette. Elle peut prétendre refuser le meurtre mais, si elle isole des individus, leur fait subir les mêmes douleurs qu’à Arthur Fleck, alors, dans les faits, elle favorise et crée la souffrance, l’injustice, le crime. C’est pourquoi Michel Foucault peut affirmer « qu’interroger une culture sur ses expériences limites, c’est la questionner aux confins de l’histoire, sur un déchirement qui est comme la naissance même de son histoire ». En effet, loin d’être anodin, cet « Extérieur » pose le cadre, donc la définition, de l’intérieur, de la société.

Ériger le film du rire et de l’oubli

Le rire d’Arthur, parce qu’il fait saillir de manière patente sa vésanie, angoisse. Effectivement, lorsque la frontière entre ce qui fait sens et ce qui ne fait pas sens est franchie, le rire peut être une conséquence, l’expression de ce passage. Toutefois, il serait réducteur de penser son rire uniquement comme maladif. Le rire est un symbole bien plus puissant.

En premier lieu, il est intéressant de souligner que le Joker, le clown qui rit malgré lui, est une reprise de Gwynplaine, et, peut-être plus encore, de son acteur, Conrad Veidt, personnage principal de L’homme qui rit de Victor Hugo dont la scarification au visage, effectuée par des tortionnaires lors de son enfance, force son visage au rire. Ce rire déshumanise, « jamais on n’avait vu plus totale éclipse de l’homme sur le visage humain ». Le rire de Gwynplaine, tout comme celui d’Arthur Fleck, est un refus de l’homme, une évasion.

D’autre part, c’est une protection. C’est un moyen de ne pas prendre au sérieux le monde. Comprenant qu’il ne peut le changer, l’arrêter, le transformer, Arthur, tout comme Gwynplaine, rit pour résister, pour affirmer l’insignifiance de ce qu’il vit et ainsi désamorcer, en partie, la douleur. Paradoxalement donc, si ce rire paraît inhumain, c’est parce qu’il est une arme contre ce qui est trop humain, trop blessant, trop incisif. « Le rire, c’est parfois une façon qu’a l’horreur de crever », synthétise Romain Gary. Le rire du Joker est son ultime libération parce qu’il crée une distance salvatrice avec cet environnement qui le fait souffrir tout en affirmant sa présence donc en l’assurant de son existence. Ici, le comique est l’art qui permet au dégoût de l’absurde de se décharger.

S’il a besoin de s’assurer de son existence par le rire, c’est parce que les autres l’ont oublié. Or, sans témoin, sans regard extérieur, la vie n’est pas reconnue, n’a pas de sens. Ainsi, le Joker, donne aussi implicitement audience à ceux que, chaque jour, nous croisons sans regarder, à ceux qui, chaque jour, sont ignorés, seuls, oubliés de la société. Peut-être est-ce aussi le film de La fête de l’insignifiance[3] et de L’ignorance[4].

Condamner le suicidé de la société

Il faut d’autant plus s’intéresser à ceux que notre société exclut qu’ils en savent souvent plus sur elle que l’inverse, qu’ils ont vu clair dans son jeu. Arthur Fleck est très certainement, entre tous, le plus lucide sur le crime qui lui est infligé, sur le poids qu’on lui fait porter de manière inique. Il vit les horreurs de la société tout au long du film. Dès le début, il se fait frapper par une bande. Les coups qui lui seront assénés, en plus de ceux subis au préalable, n’auront plus de cesse. Il en est le témoin et la preuve. La douleur, par l’inconfort manifeste qu’elle engendre, cherche à comprendre ses causes alors que le plaisir se satisfait de sa position. Il en procède donc souvent de la souffrance une meilleure compréhension.

Conséquemment, folie et clairvoyance sont loin d’être incompatibles. Au contraire, un excès de clairvoyance mène souvent à la folie. Cette dernière est à l’intersection de l’être et du néant, dans une zone mitoyenne que Foucault qualifie de « délire de la destruction pure ». C’est dans cet espace qu’elle saisit que ce que nous considérons comme onirique a des implications réelles et, inversement, à quel point nombre de faits que nous estimons réels, sont en fait imaginaires. Il s’agit donc d’un point épineux parce que, s’il témoigne d’une acuité de la compréhension, le basculement est tangible. Plus la compréhension est perspicace, plus le risque de décrochage total avec le réel institué, c’est-à-dire les normes sociales, est imminent. C’est ce dont témoigne la trajectoire d’Arthur Fleck. À chaque échéance lui permettant de comprendre les travers de la société, il s’engouffre un peu plus dans la folie. Et la société favorise sa chute « car un aliéné est aussi un homme que la société n’a pas voulu entendre et qu’elle a voulu empêcher d’émettre d’insupportables vérités. »[5]

En définitive, ce n’est pas parce que Joker se déroule dans les États-Unis des années 1980 qu’il est inactuel. C’est parce que l’on veut le considérer comme inactuel qu’il est on ne peut plus actuel. De surcroît, certains soulignent le caractère irréel du film. En effet, c’est irréel. C’est irréel que cette souffrance soit mise sous les feux des projecteurs dans une société où on ne veut pas voir. C’est irréel qu’un condamné soit écouté, mis sous les feux des projecteurs pour être entendu. C’est irréel de penser pouvoir l’accepter et le guérir. Et c’est là un atout du cinéma. Warner Bros montre cette potentialité mais, par le rire qui témoigne du refus de celle-ci et, par le rejet que suscite constamment Arthur Fleck, il prouve son impossible réalisation. C’est le pouvoir de la fiction que de montrer qu’une chose est impossible en dessinant l’échec de son utopique déroulé. Ainsi, pour reprendre les termes de Louis Aragon, Warner Bros édifie avec le Joker un exemple du « mentir-vrai » de la cinématographie. Il nous revient de déplacer ce qui peut dans ce film être qualifié de vrai et de faux, en entendant enfin cette vérité, en l’assumant et la soignant, pour pouvoir affirmer que le Joker est caduc. C’est une exigence de notre conscience. Nous en sommes loin. Pourtant, ceux que nous délaissons ne sont jamais loin. Encore faudrait-il les regarder.

Sources et renvois

[1] Albert Camus, L’homme révolté

[2] Antonin Artaud, Van Gogh, Le suicidé de la société

[3] Milan Kundera, La fête de l’insignifiance

[4] Milan Kundera, L’ignorance

[5] Antonin Artaud, Van Gogh, Le suicidé de la société